2019年7月30日

社会全体の流れとしてバリアフリーを歓迎・推進する風潮が加速しています。バリアフリー法の整備や各自治体の条例整備などの後押しもあり、視覚障がい者向けの誘導設備の設置率は徐々に向上しています。

今回は、点字ブロックと誘導マット『歩導くん ガイドウェイ』を使い分けて活用している事例をご紹介いたします。

点字ブロック(正式名称:視覚障害者誘導用ブロック)とは、視覚障がい者を安全に誘導するために設置されているブロックで、白杖や足裏の触感で認識できるよう、表面に突起がついています。

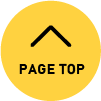

点字ブロックには誘導ブロック(線状ブロック)と警告ブロック(点状ブロック)の2種類があり、誘導ブロックは歩く方向を示す「すすめ」のブロック、警告ブロックは危険箇所や停止位置を示す「とまれ」のブロックがあります。

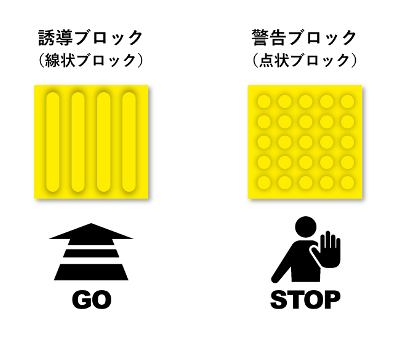

従って、点字ブロックが視覚障がい者に提供している情報は「この先に何かがある」と「この先には危険な何かがある」という情報だけで、「何か」についての情報までは提供できません。点字ブロックを辿って目的地に移動するには、事前に地図を頭に入れたり、慣れるまでは誰かに着いてきてもらうなどの必要があります。

点字ブロックについてもっと詳しく知りたい方は、社会福祉法人 日本視覚障害者団体連合のホームページをご覧ください。

http://nichimou.org/impaired-vision/barrier-free/induction-block/

国土交通省のホームページで公開されている「高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準」内の「2.13 造作・機器」の項目に掲載されています。

国土交通省のホームページはこちら

http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutakukentiku_house_fr_000049.html

敷設要領書はこちらのページからダウンロード可能です。

[設置メンテナンス方法]

誘導マットについて、もう少しだけ詳しく説明した記事はこちら。(3分程度で読了できます)

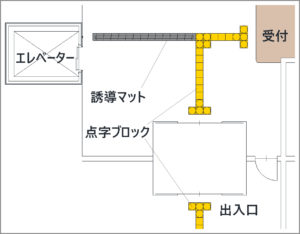

ケース1:既存の点字ブロックに付け足してもっと便利に

受付からエレベーターの押しボタンの間に誘導マットを追加設置したケースです。

施設の入口から受付までには既に点字ブロックが導入されていたとしても、視覚障がい者向けの整備が十分でない可能性があります。当たり前のことではありますが、利用者は受付に来るために施設に足を運んでいるのではなく、何か用事や集まりがあって来ているのです。

屋内において、利用者に点字ブロックの行き先を声掛けにより教えることは当然の対応ですが、同じように誘導マットもご説明する事で、2度3度と訪問される方はその存在を認知出来ますので、お一人での歩行も可能となります。

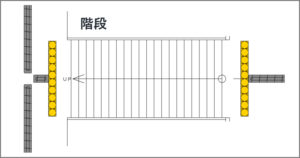

ケース2:警告ブロックの存在感アップで危険箇所をより分かりやすく

誘導は歩導くん ガイドウェイ、警告は点字ブロックと使い分けるケースです。

例えば下り階段の手前に点字の警告ブロックを、それ以外の誘導には歩導くん ガイドウェイを利用する場合、警告ブロックの存在感が増すので、警告ブロックに気が付かずに転落する危険が低減されます。

※歩導くん ガイドウェイを含む誘導マットを設置する際、階段や傾斜部分については注意喚起として警告ブロックが必要となります。(同時納入も承っております)

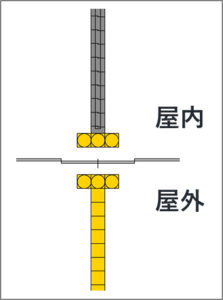

ケース3:施設入口で使い分けることで屋外/屋内の区別がつきやすく

施設の外側は点字ブロックを、内側は歩導くん ガイドウェイと使い分けるケースです。

屋内を誘導マットにすることで、屋外と屋内を区別しやすくなります。

誘導マットになった時点で屋内という認識を持ってもらうことで、歩行の際の安心感にもつながります。

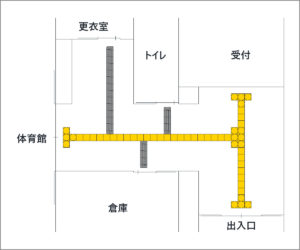

ケース4:導線の主線と枝線で使い分ける

車いす利用者や歩行困難者の利用者が多い施設では、点字ブロックが転倒やつまづきの原因になるとの理由で施設全体への点字ブロック設置に踏み切れないことがあります。

メイン導線は点字ブロック、枝線は歩導くん ガイドウェイと使い分けることで、車いす利用者や歩行困難者の通行性に配慮しながら、より広い範囲の誘導情報を提供できます。

誘導マットについてもっと詳しく知りたい、実際の見取り図を元に話を聞きたいなどのお問い合わせは以下リンク先のお問い合わせフォーム、またはお電話などでご連絡ください。

誘導マットの活用事例エピソードや福祉関連のトピックを紹介するメールマガジンを毎月2回(第1・第3火曜日)配信しております。詳しくは以下のバナーからご覧ください。

各種SNS等でも情報発信中!お気軽にフォローください。